Eigentlich sollte dieser Artikel eine Fragestellung erörtern. Nämlich die, ob es in einem Wahlkampf sinnvoll ist, eine eigene Smartphone-App zu haben oder ob man lieber auf eine Web-App setzt, also eine Website, die funktional und optisch auf Smartphones so aussieht, als ob sie eine App wäre. Die Wahlkampf-Website so eine Web-App-fähige Website, die in einem responsive Webdesign erstellt ist und deren Ansicht sich der Bildschirmgröße des anzeigenden Gerätes anpasst.

Begonnen wurde die Obama-2012-Kampagne 2011 auch mit einer eigenen App für Smartphones, genauer gesagt für das iOS-Betriebssystem von iPhone und iPad. Als ich nun darüber bloggen wollte, stellte sich heraus, dass diese App schon seit längerer Zeit nicht mehr zur Verfügung steht. Und der Grund dazu ist herzlich einfach: Es gibt keine Notwendigkeit dafür.

Historische Ansichten in die Obama-2012-App.

Die Obama-2012-App als besonderes Highlight zu bezeichnen, wäre vermessen. Vom Prinzip her ist das Konzept das eines betriebseigenen Kiosks und keine der Inhalte, die in dieser App abgerufen werden können, sind wirklich exklusiv, da sie auch auf der Wahlkampf-Website zu finden sind. Die Startseite der App verweist schon auf alle Bereiche in der App:

„Latest News“ führt auf einen Nachrichtenbereich, der exakt dieselben Nachrichten enthält, wie auf dem offiziellen Wahlkampf-Weblog. Mit einem Tippser auf eine Nachricht lässt sich diese dann lesen:

Die Rubrik „Photos & Videos“ stellt auf einem Bildschirm eine Übersicht über Bilder und Videos im Wahlkampf zusammen:

Während die Videos recht anschaubar sind, sind die Fotos reine Makulator und eigentlich unansehnlich, weil völlig pixelig. Zudem fehlt jegliche Sortierung, so dass diese Bilderwand nicht viel mehr als Show ist:

Interessanter, aber auch nicht wirklich weltbewegend neu ist die Rubrik „Events“, die, wenn man der App in den Einstellungen den aktuellen Standort in Form des US-ZIP-Codes spendiert hat, passend zum aktuellen Ort die nächsten Events anzeigt. In meinem Beispiel wohnte ich z.B. im beschaulichen Honolulu auf Hawaii. Mit einem Tippser auf die Stecknadel lassen sich nähere Informationen zum jeweiligen Event anzeigen:

Dinge, die gegen und für eine App sprechen.

Tatsächlich war es eine gute Entscheidung, diese App nicht wirklich in den Wahlkampf mitzunehmen und schon nach wenigen Monaten einzustampfen, bevor wirklich Befürworter und Wähler mit dieser App enttäuscht werden könnten. Denn der Mehrwert gegenüber einer mobil gut erreichbaren Seite ist nahe Null. Mit einer Ausnahme, weshalb diese App vermutlich einst auch entwickelt wurde: Der Push-Service von iOS, der für die Verteilung der Nachrichten eingesetzt wurde. Mit dem Push-Service wurde wohl die Idee verfolgt, bei Neuigkeiten direkt über den Push-Service den Besitzer des iOS-Gerätes zu informieren.

Rein faktisch gesehen ist das aber nicht notwendig, weil neue Nachrichten im Wahlkampf-Weblog auch über die Twitter-Kanäle von Barack Obama angekündigt werden und hier mit vielen Twitter-Clients und dem Konfigurieren von bestimmten Regeln ein Push-Service einsetzen lässt. Oder auch über Facebook oder über gutes, altes Syndizieren via RSS-Feed.

Dass bei Barack Obama dennoch nicht auf ein Home-Symbol verzichtet werden muss, lässt sich anschaulich beobachten, wenn die Wahlkampf-Website mit Safari unter iOS (iPad und iPhone) aufgerufen wird. Tippt man dort (iOS 6) auf das Weiterleiten-Symbol, erscheint folgendes Menü und da ist der mittlere Button genau die gewünschte Ansage:

Bei solchen Apps darf man einen Punkt nicht verheimlichen: Wo App draufsteht, ist meist nicht viel mehr drin, als ein Webbrowser. Das gilt auch für die einstige Obama-2012-App und für viele andere Apps für SmartPhones, die lediglich aus Prestigegründen in Form einer App daherkommen, hinter den Kulissen aber die meisten Inhalte online aus dem Web beziehen.

Eine Web-App bzw. ein Widget ist die einzig konsequente Antwort für solche Informationsdienste, da so mit gängigen Technologien wie HTML 5, JavaScript und dem Document Object Model (DOM) ein wirklich plattformübergreifendes Angebot geschaffen werden kann, das auf allen gängigen Smartphone-Umgebungen von Hause aus läuft.

Mitt Romney geht App.

Das Team um Mitt Romney fährt nach wie vor eine App-Strategie und ist sogar mit zwei eigenen Apps im iOS-AppStore vertreten:

Die App „Romney-Ryan“.

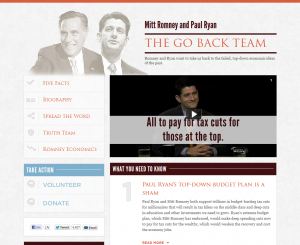

Diese App ist die offizielle App und stellt sich wohl als Antwort auf die einstige „Obama-2012-App“ dar. Und leidet genau unter den Krankheiten, die funktionsarme Apps von Hause aus haben – außer Prestige liefert die Apps nur Inhalte, die auf der Wahlkampf-Website von Mitt Romney sowieso zu finden sind:

Die Frage, warum das Team Romney auf Apps setzt, hat wohl mehrere Gründe und zeigt sehr schön, dass auch beim Verständnis in Sachen Mobile Computing das Team Romney nicht ansatzweise die gängigen Möglichkeiten ausschöpft:

- Eine App gilt als schick und modern, während eine Website als „zu normal“ gilt – zumindest bei Menschen, die Smartphones und Mobile Computing vornehmlich als Statussymbol ansehen und weniger für echte Kommunikation. Das Herunterladen einer App aus dem AppStore und das Erscheinen eines eigenen App-Symbols auf dem iPhone-Home-Bildschirm ist nun einmal auch eine Art von Marketing.

- Zur Informationsvermittlung sind zwar Web-Apps gegenüber echten Apps weitgehend ebenbürtig, allerdings nur bei kommunikativen Anwendungen. Spiele und Anwendungen, die auf besondere Hardware eines Smartphones setzen wie z.B. die Kamera sind (derzeit zumindest) nur als App realisierbar. So hat ausgerechnet die ansonsten sinnfreie „With Mitt“-App durchaus ihre Berechtigung, weil die Kamera- und Bildbearbeitungsfunktion derzeit nur in einer App zu realisieren ist.

Die Nachteile der App-Strategie finden sich im Team Romney auch gleich und zwar alle zusammen:

- Die Wahlkampf-Website ist nicht mit einem responsive Webdesign erstellt und kennt nur eine Bildschirmgröße. Für mobile Webbrowser ist daher eine Weiche im HTML-Code eingebaut, die diese dann auf einen Server namens m.mittromney.com“ schickt, auf der explizit eine mobile Website gehostet wird, die allerdings reichlich umständlich zu bedienen ist.

- Eine App funktioniert natürlich nur auf der Plattform, für die sie entwickelt wurde. Im Falle der Romney-Apps gibt es nur Versionen für iOS-Betriebssysteme und z.B. nicht für Android. Zwar können andere Betriebssysteme über dort installierte Webbrowser dennoch auf die mobilen Websites zugreifen, allerdings ist eine App-Strategie, die nur auf einzelne Plattformen zielt, eben nur eine unvollständige App-Strategie.

Die App „With Romney“.

Diese App ist nicht sonderlich ernstgemeint (hoffentlich zumindest!) und dient zur Erzeugung von „Unterstützerplakaten“ aus eigenen Fotos. So kann der iPhone-Besitzer oder auch das zum Besitzer korrespondierende Haustier seine innige Zuneigung zu Mitt Romney mitteilen:

Ob so eine Nonsens-App, die sehr an die Idee mit dem „Hope“-Plakaten im Wahlkampf von Barack Obama im Jahr 2008 erinnert, tatsächlich neue Wählerschichten erschließt, darf bezweifelt werden. Eine eh schon schlechte Smartphone-Strategie wird dadurch jedenfalls nicht automatisch besser.

Alle Teile meines Dossiers zu Obama 2012 unter dem Stichwort „Obama 2012“.