Natürlich hätte ich es besser wissen können. Die deutsche Ausgabe von „Wired“ kann nicht eine grundlegend andere „Wired“ sein, wie das amerikanische Original. Ein Magazin, das von vielen so genannten Geeks geschrieben wird und sich an Wannabe-Geeks richten soll. An die Kategorie von Möchte-gern-Geeks, die vom neuesten Nippes und Gadget in den üblichen Kanälen noch nichts mitbekommen haben und im Gegensatz zu den echten Geeks den Krempel, der da angeboten wird, potentiell auch viel eher kaufen geht. Demzufolge überrascht es überhaupt nicht, dass die Erstausgabe der deutschen „Wired“ nicht im Einzelverkauf erhältlich ist, sondern als Beilage zur Zeitschrift „GQ“ erscheint, einem der bunten und glücklicherweise völlig belanglosen Magazine für so genannte Männer.

So überraschen die Artikel, die nichts mit Netzkultur zu tun haben, auch überhaupt nicht. Von einem „Wissenschaftler, der in einem 140 Jahre alten Labor versucht, den besten Gin der Welt zu brennen“. Oder einem Artikel, der in gefühlten fünf Sätzen erklären möchte, wie „nasse Hunde, Ratten und Bären helfen, die perfekte Waschmaschine zu konstruieren“. Das ist DMAX-Niveau, wobei glücklicherweise (noch) die American Chopper und die ganz furchtbaren Ludolfs fehlen.

Die wirklich interessanten Geschichten erkennt man sehr einfach: Es sind allsamt bereits in der Blogosphäre bekannte Gesichter, die auch in der „Wired“ keine grundsätzlich andere Haltung darlegen und deren „Wired“-Artikel vermutlich zu den kürzesten Artikeln gehören, die sie je geschrieben haben. Die einzig wirklich interessante Rubrik, die „Fünf Stimmen“, in denen fünf Kolumnisten über „eine neue Zeit und ihre Menschen“ philosophieren, hat einen guten Ansatz, der allerdings nicht über die reicht berichterstattende Erklärweise hinausreicht. Doch halt: An einer Stelle wird es dann doch fast philosophisch: Bei einer Vorstellung von Menschen, die mutmaßlich die Welt verändern wollen und offenkundig daher als Geeks tituliert werden und denen das Magazin in bester Schlagzeilenmanier die Welt geben möchte.

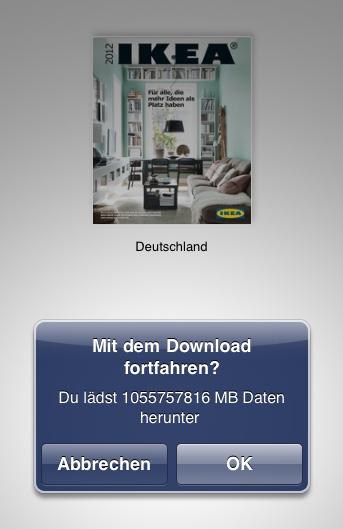

Der Rest der elektronischen Ausgabe auf dem iPad, die ich gekauft habe, ist hochgradig nerviges Geklickere, Gezapple und akustisch nervtötendes Generve, das das Ding auf schlappe 660 Megabyte aufbläht. Und penetrante BMW-Werbung mit Autos, die es nicht zu kaufen gibt. Aber das ist dann schon wieder für viele Menschen geekig genug.

Die deutsche „Wired“ braucht, so wie das amerikanische Original, schlicht kein Mensch, weil sie trotz vieler Seiten, bunten Bildern und einem hier und da recht kreativen Layout eigentlich nichts sagt, was man als die vermeintliche Zielgruppe nicht schon mal im Web irgendwo gelesen hätte. Und daher ist die „Wired“ eher ein Magazin für Menschen, die sich dazugehörig fühlen, aber möglichst keinen Aufwand betreiben wollen oder von alldem keine Ahnung haben, aber etwas hippes Papier auf dem Interlübke-Regal ausgelegt sehen wollen.