Da meine Fritzbox alle 24 Stunden mit einer neuen IP-Adresse ins Netz geht, braucht es eine vernünftige Lösung, um die Box dennoch von außen jederzeit zu erreichen. Dazu habe ich bisher den Klassiker in Sachen dynamisches DNS verwendet, DynDNS bzw. „Dyn“, wie der Dienst nur noch heißt. Technisch funktioniert es so, dass nach jedem Neustart der DSL-Verbindung die Fritzbox Kontakt zu Dyn aufnimmt, sich dort mit meinen Zugangsdaten einloggt und den dort hinterlegten DynDNS-Namen mit der jeweils aktuellen IP-Adresse aktualisiert.

Das funktioniert soweit auch technisch gut, allerdings nervt Dyn seit einer Weile recht beständig. Okay, klar, der Basisdienst ist kostenlos und auch die Leute bei Dyn müssen von irgendetwas leben, aber die Mail, die alle 30 Tage kommt und bestätigt werden muss, da ansonsten der Account gesperrt wird, ist nervig. Da habe ich einfach keine Lust mehr dazu, zumal AVM für seine Fritzboxen einen eigenen Dienst namens MyFRITZ anbietet, der ebenso funktional ist, nichts kostet und eben nicht regelmäßig nervt. Und eingerichtet ist das ganze auch ziemlich schnell.

Eigentlich ist MyFRITZ ein Dienst, mit dem man von überall aus dem Internet auf die Bedienoberfläche der eigenen Fritzbox zugreifen können soll, aber die Funktion des dynamischen DNS-Hostnamens fällt quasi als Abfallprodukt an.

Anmeldung bei MyFritz.

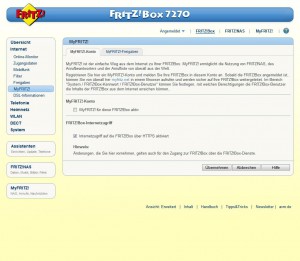

Das Anmelden geht flott und muss von der Fritzbox aus initiiert werden. Dazu braucht es eine Fritzbox mit einer Software der Version 5.2 oder neuer. Dort findet sich in der Navigation unter „Internet“ der Menüpunkt „MyFRITZ!“. Genau dorthin wollen wir und dort erscheint dann die Option „MyFRITZ! für diese FRITZ!Box aktiv“.

Wir machen da einen Haken hinein und lassen uns auf die MyFRITZ-Website führen. Dort müssen wir einen MyFRITZ-Account erstellen, der aus der eigenen Mailadresse und einem selbst erdachten Passwort besteht. Nach der Registrierung gibt es eine E-Mail zur Bestätigung – dort einfach auf den integrierten Link klicken und schon ist der Account registriert. Der nächste Schritt ist nun, die eigene Fritzbox mit diesem Account zu registrieren, aber auch das ist menügestützt und weitgehend selbsterklärend.

Ist alles passiert, erscheint in der Fritzbox auf der MyFRITZ-Seite („Internet“ und dort unter „MyFRITZ!“) der Hinweis, dass MyFRITZ nun aktiv sei. Grünes Signalbällchen und so.

Meldet man sich nun auf https://www.myfritz.net/ mit den MyFRITZ-Zugangsdaten an, kommt man auf die Übersichtsseite und kann von hier aus direkt auf die Benutzeroberfläche der eigenen Fritzbox rüberwechseln. Das funktioniert intern mit nichts anderem wie dynamischem DNS. Die Fritzbox bekommt intern einen DNS-Hostnamen und die Fritzbox meldet sich mit diesem Hostnamen und den MyFRITZ-Zugangsdaten im Hintergrund bei jedem Neustart der DSL-Verbindung beim MyFRITZ-Dienst an und übermittelt seine IP-Adresse.

Wie aber kommen wir nun an den Hostnamen der Fritzbox heran? Dazu müssen wir ein kleinwenig hinter die Kulissen schauen.

Den dynamischen DNS-Namen der Fritzbox ablesen.

Wir melden uns bei MyFRITZ unter https://www.myfritz.net/ an und wählen oben den Button „Mehr“ aus. Ein Menü erscheint und dort wählen wir den Menüpunkt „Geräteübersicht“:

Auf der Seite mit der Geräteübersicht findet sich nun die registrierte Fritzbox wieder. Wer mehrere Fritzboxen mit einem Account registriert hat, findet natürlich hier mehrere vor. (Kleiner Tipp an dieser Stelle: Man kann hier bei mehreren Fritzboxen jeder Fritzbox einen individuellen Namen verpassen. Das macht aus Übersichtsgründen richtig Sinn.)

Wir wollen aber nun den dynamischen DNS-Namen meiner Fritzbox auslesen und dazu schauen wir uns einfach an, mit welcher Adresse der Link versehen ist, der hinter dem Bild der jeweiligen Fritzbox und der Überschrift steckt. Unter Windows also den Mauspfeil einfach über die Fritzbox-Grafik steuern, rechte Maustaste und den Menüpunkt „Link-Adresse kopieren“ auswählen. Die Linkadresse wird dann in die Zwischenablage übernommen.

Wenn wir den Inhalt der Zwischenablage dann in einen Editor o.ä. kopieren, sieht dieser wie folgt aus:

https://zufallszeichen.myfritz.net/myfritz?user=eigene@mailadre.sse

„Zufallszeichen“ sind übrigens tatsächlich Zufallszeichen – MyFRITZ erzeugt den Hostnamen bei der Geräteregistrierung individuell und legt daraus den DNS-Namen der Box fest. Das ist vom Nutzer selbst nicht änderbar, aber auch gar nicht notwendig.

Wir müssen jetzt das ganze einfach dadurch vereinfachen, indem wir alles Unnötige aus dieser Linkadresse entfernen, nämlich alles, was hinter „myfritz.net“ kommt. Der Hostname meiner fiktiven Fritzbox heißt also:

https://zufallszeichen.myfritz.net

Unter dieser Adresse ist nicht nur die Administrationsseite meiner Fritzbox erreichbar (sofern von Zugriffen aus dem Internet freigeschaltet), sondern eben die gesamte Fritzbox mit allen aktivierten Diensten wie z.B. auch VPN. Hat man auf seiner Fritzbox VPN aktiviert und eingerichtet, ist die Zieladresse genau diese MyFRITZ-Adresse.