Mein Nachbericht von der OPELxWIRED future mobility Konferenz hat jetzt ein paar Tage gedauert, denn die Kenner meines Twitter-Accounts werden sich jetzt sicher wundern, warum es erst jetzt einen Blogartikel zur Konferenz gibt, die schon am 13. Juni stattfand. Und kurzer Warnhinweis: Wird wieder ein sehr langer Blogartikel, der aber gespeist ist von meinen umfangreichen Notizen, die ich während der Konferenz gemacht habe. Das Thema ist heiß.

Dafür gibt es die obligatorische Konferenz/Barcamp-Blogroll gleich am Anfang:

Eine Konferenz zur Zukunft der Mobilität bei Opel? Genau da.

Man kann jetzt darüber streiten, ob es sich Opel leisten kann, eine Veranstaltung über die Zukunft der Mobilität zu hosten. Ist man etwas mehr in der Materie, weiß man, dass Opel in Rüsselsheim ein großes, internationales Test- und Entwicklungszentrum („ITEZ“) unterhält, das innerhalb des GM-Konzerns immerhin zum zweitgrößten Zentrum von insgesamt dreien (in Detroit, Korea und eben Rüsselsheim) gehört. Rüsselsheim ist eben nicht einfach nur ein „Schrauber-Standort“ – hier passiert richtig etwas.

Für alle großen Autohersteller gehört die Elektromobilität schon längst zum Entwicklungsalltag und Harald Hamprecht, Generaldirektor der Unternehmenskommunikation von Opel, führte das in seiner Keynote auch in klaren Worten aus. Die hätte eigentlich Karl-Thomas Neumann halten sollen, der aber leider genau einen Tag vorher als Vorstandsvorsitzender von Opel zurückgetreten ist. Sehr bedauerlich, denn auf seine Keynote und sein Autogramm hatte ich mich sehr gefreut. Karl-Thomas Neumann ist in der Elektromobilitätsszene sicherlich einer der interessantesten Unternehmenslenker und war in seinen bisherigen vier Jahren für Opel ein echter Glücksfall.

Daher ist die OPELxWIRED future mobility Konferenz auch kein Zufall und Opel ein gar nicht so verkehrter Ansprechpartner für die Zeitschrift Wired gewesen. Eingebettet war die für ein geschlossenes Publikum veranstaltete Konferenz in der legendären Halle K48, einer ehemaligen Opel-Produktionshalle, die für Veranstaltungen dieser Art genutzt wird. Da in Rüsselsheim in der Woche der „Hessentag“ veranstaltet wurde, war auch ein entsprechend mediales Interesse sicher.

Politics – der OB, der MP und der hessische Wirtschaftsminister

Eingeleitet wurde die Konferenz von Rüsselsheims OB Patrick Burkhardt und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Beide, klar, versuchen den klaren Bezug auf den Standort Rüsselsheim bzw. Hessen. Für Bouffier ist der Verbrennungsmotor noch lange nicht tot und er kritisiert die Maßgabe von einer Million E-Autos bis zum Jahr 2020 (wobei eigentlich jeder ahnt, dass dieses Ziel schon längst nicht mehr zu erreichen ist).

Für Bouffier ist die Zukunft der Mobilität aber auch eine „Datenmobilität“ und eine wichtige Haltungsfrage dazu, wie wir mit der gebotenen Notwendigkeit der Datennutzung umgehen wollen. Gut, ich habe jetzt von Volker Bouffier hier nicht sonderlich viel mehr erwartet. Hatte ich schon erwähnt, dass ich zu diesem Zeitpunkt den alten Blogger-Buddy Robert Basic traf, der auch zur Konferenz eingeladen war?

Später gab auch Tarek Al-Wazir, hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, seine Meinung zur Zukunft der Mobilität zu Protokoll und war da schon erfreulich deutlicher. Er selbst sehe dem Wandel in der Mobilität optimistisch entgegen und glaubt, dass alles viel schneller passiert, als gedacht. Den Staat sieht er, ebenso wie die Autohersteller, in der Verpflichtung, für Informationen über die neuen Technologien zu sorgen, um Vertrauen für Produkte zu schaffen. Auch einen überregionalen Ausbau der Ladeinfrastruktur sieht er durchaus auch in der Verantwortung des Staates, um zumindest überregionale Mobilität zu fördern und einen der Urängste des Menschen zu nehmen, nämlich eine leere Batterie und eine damit empfundene Urangst, doch nicht so frei zu sein, wie versprochen. In seinem Ministerium sei man in Sachen Elektromobilität zwar schon weit, aber noch nicht weit genug. Auch hier sei sein Ziel, letztlich die gesamte Flotte auf Elektrofahrzeuge umzustellen.

Nikolaus Röttger, Chefredakteur der Wired

Nikolaus Röttger gab als Chefredakteur und Mitveranstalter der Konferenz ebenfalls ein Grußwort. Die Zukunft sei schon längst da und ließe sich auch nicht mehr aufhalten. Das sei nicht zuletzt auch daran zu erkennen, dass rund um das Thema (Elektro)Mobilität inzwischen eine Reihe von neuen Geschäftsmodellen und Unternehmen entstehen, die zu einem großen Teil auf die Elektromobilität und das autonome Fahren aufsetzen. Und er plädierte darauf, mehr Optimismus zu wagen, vor allem in Deutschland. Sicherlich kein Fehler.

Carlo Ratti – der brutalstmögliche Einstieg in die Materie.

Carlo Ratti, Chef des Senseable City Labs des MIT, führte dann gleich in die Tiefen des Kaninchenbaus und zwar per Schleudersitz. Der Titel seines Vortrags „Nichts steht mehr! Wie neue Mobilitätsformen die Stadt verändern (und unsere Leben gleich mit)“ versprach nicht zu viel, es waren die mit Abstand spannendsten 50 Minuten des gesamten Tages.

Für Ratti (und übrigens für den Großteil der Branche) ist die Zukunft der Mobilität eine Mischung aus Elektromobilität, autonom fahrende Autos und so genannte „Robotaxis“, also im Prinzip fahrerlose Taxifahrzeuge. Ratti wiederum geht in seiner Forschungsarbeit der Frage nach, wie sich all diese Mobilitätskonzepte auf den Straßen einer Stadt kombinieren lassen und wie hier vor allem irgendwann die letzten Autos mit menschlichem Fahrer hineinpassen.

Der Datenaustausch in ganz großem Stil (Stichwort „Big Data“) ist ein Schlüssel dazu, dass all dies funktioniert. Dazu arbeitet sein Lab an Systemen, mit denen Fahrzeuge untereinander Daten austauschen und sich gegenseitig warnen können. Andere Systeme sehen Datensammlungen vor, die Verkehrssituationen simulieren (und zwar in ganz großem Stil mit Millionen von Fahrzeugen), daraus Voraussagen treffen und letztlich dann eine Verkehrssteuerung umsetzen, die genau das Gegenteil vorsieht.

Und dann: Die Fußgänger. Auch hier ist das MIT forschend unterwegs, unter anderem mit der Idee einer sich selbst aufbauenden Fußgängerbrücke, die bei Bedarf entsteht. Glaubt man alles erst dann, wenn es so einer wie Carlo Rotti zeigt. Letztlich sei diese Grundlagenarbeit und die Frage nach einer politischen Akzeptanz solcher Forschungsprojekte die Hauptarbeit seines Labs.

Halady Prashanth und Wolfgang Schneider zur Frage, wie Autos zukünftig mit Menschen kommunizieren.

Dass die Konferenz keine reine Opel-Veranstaltung war, zeigte Halady Prashanth, seines Zeichens Direktor des Global Center of Competence for Human-Machine Interaction bei Bosch, der im Gespräch mit Wolfgang Schneider vom CAR Institut interessantes darüber erzählte und zeigte, was Bosch als Zulieferer an Forschung macht.

Die heute schon beginnende Entwicklung, dass Autos immer stärker in Datenclouds eingebunden sein werden, wird immer wichtiger werden. Schon heute warnen Verkehrssysteme wie Google Maps, Waze etc. Nutzer vor aktuellen Verkehrsstörungen und geben auch Voraussagen ab, wie der Verkehr zu einem bestimmten Wochentag und Uhrzeit sein wird. Diese Systeme werden schon sehr bald direkt in Fahrzeugen eingebaut sein, so dass Fahrzeuge untereinander auf authentische Weise Störungsmeldungen austauschen und verarbeiten.

Als echter Techie (mutmaße ich) hat Prashanth dann auch ein paar Videos in Sachen Fahrzeugsteuerung im Gepäck gehabt und gezeigt. Ein Auto, das autonom fährt und mit Gesten und Sprache gesteuert wird. Sieht alles gespenstisch aus, ist aber beim Betrachten der Videos überraschend eingängig. Mein Wunsch an die Opel-Macher ist daher klar:

https://twitter.com/besim/status/874565105593327616

So ein Techniker wie Prashanth vergaß auch nicht, einen Blick auf die zukünftigen Sicherheitsanforderungen zu legen. Schon heute sind alle vernetzten Autos Ziel von umfangreichen Sicherheitsanalysen auf Hard- und Softwareebene und das wird zukünftig nicht weniger, sondern mehr. Viel mehr. Und auch die Anforderungen in Sachen Softwareupdates werden zukünftig mindestens so steigen, wie sie inzwischen bei modernen Infotainmentsystemen üblich geworden sind.

Für mich wiederum eher ein beruhigendes Signal. Wo Software gepflegt wird, kümmert sich jemand.

Die Mobilitätsmarke Opel mit Opel-Marketingchefin Tina Müller und Markenbotschafter Jürgen Klopp.

Glatt zur Dienstfahrt entwickelte sich die Konferenz für mich, als nach der Mittagspause der „Opel-Werbeblock“ mit Jürgen Klopp gleichzeitig noch für eine Premiere genutzt wurde, nämlich die Präsentation des überarbeiteten Opel-Logos und des neuen Opel-Slogans „Die Zukunft gehört allen“. Natürlich sehr praktisch für meinen Autohauskunden, das „gallische Opel-Dorf im Daimler-Land“, der diese Premiere so als allererstes Opel-Autohaus via Blog, Facebook und Twitter ins Land trommeln konnte. Die Bühne war quasi noch warm. 😉

Das halbe Stündchen Geplauder mit Jürgen Klopp war erwartungsgemäß so eine Art Nachtisch zur vorangegangenen Mittagpause (übrigens mit einem erstklassigen Catering). Auch wenn Klopp natürlich ein bezahlter Werbepartner ist, überzeugt er doch mit einer ausgesprochen ansprechenden und überzeugenden „Botschaftertätigkeit“. Ihm nimmt man es schlicht ab, sich für etwas sehr begeistern zu können und den Tag nutzte er auch, um seinen neuen Opel Insignia mit Rechtslenker (!) in Rüsselsheim abzuholen. Dementsprechend war auch nicht nur bei uns in der Konferenz etwas los, sondern gleichzeitig auch im Adam Opel Haus – dort wurde gleich danach ein „Townhall Meeting“ für die Mitarbeiterschaft durchgeführt. Hessentag scheint in Hessen so richtig Highlife zu sein. 😀

Marcus Willand in Sachen neue Geschäftsmodelle.

Von Bosch ging es zu einem Porsche-Unternehmen (und das in einer ehrwürdigen Opel-Halle), nämlich zu Marcus Willand von MHP. Er ist dort zuständig für Analysen zu zukünftigen Geschäftsmodellen in Sachen Mobilität. Er führte nochmal die drei Säulen der zukünftigen Mobilität aus und erläuterte sie hervorragend:

- Elektromobilität

- Autonomes Fahren (beim eigenen Auto)

- Robotaxis als selbstfahrende Fahrzeuge

Als Gamechanger in der gesamten Mobilität sieht Willand das autonome Fahren, das in vielerlei Weise die Grenzen der heutigen Mobilität aufzeigt und auch in Frage stellt. Schon heute gibt es eine Vielzahl von Autoherstellern, die bis zum Jahre 2020 in Sachen autonomes Fahren entsprechende Lösungen erwarten. Ein Blick in den Kalender: In drei Jahren! Das, was heute Tesla sichtbar vormacht mit autonomem Fahren, das ist bei vielen anderen Autoherstellern ebenfalls schon längst in der Entwicklung.

Spannend dabei sind Willands Vergleiche und Adaptionen in die heutige Welt der Mobilität, mit teils dramatischen Fragestellungen, die zu beantworten sind. Beispiel: Der Beruf des Truck-Drivers ist in den meisten US-Bundesstaaten der häufigste Job. Was passiert mit diesen vielen zehntausend Jobs, wenn das autonome Fahren in vermutlich kürzester Zeit die LKW-Cockpits entern wird? Wird eine Protektion des „menschlichen“ Berufes funktionieren können? Und: Wird man es vertreten können, dass zukünftig autonome Fahrzeuge höchstwahrscheinlich viel weniger Unfälle auslösen werden und der Mensch als Fahrer nur noch aus „Nostalgiegründen“ fahren darf?

Als echter Auto-Guy hatte Willand auch eine Fragestellung für Autohändler im Gepäck, nämlich: Was machen Autohändler, wenn immer weniger Menschen ein eigenes Auto haben wollen? Wird das Auto bzw. die Mobilität irgendwann zu einer Art Premiumleistung zum Kinobesuch? Schon heute verkaufen Branchenfremde Autos als Konsumgut (z.B. 1&1 mit einer Zusammenarbeit mit Peugeot oder Opel mit dem Opel ADAM auf Amazon.de). Jeder dieser Partner bringt dabei seine Leistungen ein, die jeden Autohändler erblassen lassen, denn 1&1 und Amazon.de haben Millionen von potentiellen Kunden und können auch verhältnismäßig genau ermitteln, wer ein Auto braucht und was er sich für eines leisten könnte.

Willand hatte da daher auch konkrete Empfehlungen: Seit kundenzentrierter! Kooperativer! Digitaler! Auf die Frage aus dem Podium, ob wir in Deutschland in Sachen Entwicklungen abgehängt seien, hatte er übrigens eine ermutigende Antwort: Wir sind in Sachen Innovation zwar langsam, dafür aber praxisorientierter, da autobauer-geprägt. Das muss auch heute noch kein Fehler sein, trotz vieler Startups.

Panel zur Fragestellung, was beim autonomen Fahren das Versprechen, die Ethik und Ästhetik ist.

Was kommt dabei heraus, wenn Burkhard Milke, Direktor Elektrische Systeme bei Opel, Prof. Dr. Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen, Dr. Janina Loh, Technikphilosophin (!) an der Uni Wien und Dr. Lena Rittger, Projektleiterin Driver Performance EE Advanced Technology bei Opel, zusammen auf der Bühne über autonomes Fahren sprechen? Auf jeden Fall mal viel Stoff zum Nachdenken. Und Burkhard Milke lieferte den besten Einstieg, den man als Opelaner machen kann:

https://twitter.com/besim/status/874627931636736004

Rittger und Milke sind beide bei Opel in Forschung und Entwicklung von autonomen Fahrsystemen beteiligt und bringen eine Reihe von erstaunlich klingenden Argumenten ein. An das autonome Fahren gewöhnen sich Autofahrer sehr schnell und schenken solchen Systemen auch schnell Vertrauen, weil es tatsächlich die „Fahr-Arbeit“ erleichtert. Die Frage der Sicherheit ist ein anderes Thema und vor allem eine Frage des Lernens dieser Systeme. Im Gegensatz zum menschlichen Autofahrer lernen künstliche Intelligenzen viel schneller, weil sie mit Softwareupdates allesamt gleichzeitig neues Wissen bekommen. Das wiederum führt zur These von Burkhard Milke, der fragt, wie lange wir uns dann noch menschliche Fahrer auf den Straßen erlauben können. Das Raunen im Publikum war hörbar. 🙂

Letztlich ist das aber eine sehr berechtigte Frage, wie Prof. Herrmann fortführte. Schon heute ist es so, dass viele Unfälle, die Menschen verursachen, von autonomen Fahrsystemen so nicht passieren würden, weil solche Systeme die Unaufmerksamkeit des Menschen nicht kennen, die Fahrleistung ganz anders bewertet wird und die Entscheidungsprozesse in Computern viel schneller ablaufen. Erstaunlich plausibel.

Dr. Janina Loh bringt als Technikphilosophin (eine Sache, die ich nach dieser Konferenz nochmal besonders anschauen musste, weil hochinteressant) dann die Fragen auf, wie ein Computer eigentlich zu entscheiden hätte, wenn ein Ausweichmanöver zur Folge hätte, entweder einen alten oder einen jungen Fußgänger zu verletzen. Und wer eigentlich die Verantwortung bei Unfällen autonom fahrender Autos übernimmt. Unser Gerechtigkeitsempfinden und letztlich ein Teil unserer Rechtssprechung steht hier zur Disposition.

Sven Gábor Jánszky mit der Zukunft im Blick: Wie wir im Jahr 2027 leben, arbeiten und uns fortbewegen werden.

Was Sven Gábor Jánszky, Chef eines Zukunftsinstitutes, eigentlich genau sagen wollte, hat sich mir nicht so recht erschlossen. Es drehte sich vor allem um den Grundgedanken, dass Daten die eigene Denkweise verändern und wir gut beraten wären, hier eine gute Portion unvoreingenommen zu sein. Okay, für die Erkenntnis brauche ich keinen Zukunftsforscher. Dass Digitalisierung die Komplexität auf ein Minimum reduziert … nun gut, eine hübsche Theorie, die mit der Realität oft genug wenig zu tun hat.

Wo es dann ärgerlich wurde, war bei seinem zentralen Experiment, das er mit einem Probanden aus dem Publikum durchführte, nämlich mit einem EEG-Messgerät, das Hirnströme abgreift und den Probanden dann ermöglicht, bestimmte Denkweisen als Muster zu hinterlegen und abzurufen. Schön und gut, aber das hat mit künstlicher Intelligenz und Psychogrammen rein gar nichts zu tun, weil hier nichts inhaltliches ausgewertet wird, sondern das rein „technische“ Hirnstrommuster verglichen wird. Das ist, pardon für die direkte Ausdrucksweise, Hokuspokus aus dem Gadget-Katalog. Immerhin, unterhaltsam war seine Show allemal.

Das Wohnzimmer auf der Überholspur: Wie Autos in der Zukunft aussehen werden – und was das für die Passagiere bedeutet.

Das letzte Panel ging dann vornehmlich um die Emotionen des Autos und des Fahrens. Dass Autodesign vor allem etwas mit Emotionen zu tun hat, konnte man sehr eingängig in der Halle nebenan studieren, wo einige Opel-Konzeptautos wie der Opel GT und der Opel Monza Concept ausgestellt waren.

Opel-Chefdesigner Fridhelm Engler, Alexander Mankoswky, Futures Studies & Ideation bei Daimler und Prof. Lutz Fügener, FH Pforzheim (ha!) Transportation Design, diskutierten das Emotionsthema an (und sicherlich nicht aus), zeigten aber sehr deutlich, dass das Auto bzw. die Mobilität immer stärker Arbeits- und Lebensraum wird und sich einiges wandeln wird. Das Dröhen eines Benzinmotors fällt schon mal weg, damit auch die Verzögerung zwischen dem Durchdrücken des Gaspedals und der Motorleistung. Ganz ohne Design und Emotionen wird aber auch die Zukunft der Mobilität nicht funktionieren, denn „Mobilität ist nicht nur Intellekt, sondern Herz und Seele“, wie Engler sagte.

Für die zukünftige Generation der Designer, die auch an der FH Pforzheim ausgebildet werden (die im übrigen mit allen deutschen Autoherstellern da eifrig kooperiert), ist es eigentlich Konsens, dass die Motivationen in der Autoentwicklung heute nicht mehr viel mit dem zu tun haben, was vor vielen Jahren noch anstanden. Allein schon die Themen Komfort und Infotainment sind weit über die Frage hinweg, ob die Sitze aus Stoff oder Leder sind und ob das Autoradio auch ein Cassettenteil hat oder nicht. Ein hohes Maß an Individualität ist heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal, sondern immer häufiger bei vielen Modellen schlicht Standard.

Konferenzfazit.

Da ich kurzerhand mit meinem Auto nach Rüsselsheim fahren musste (danke, Deutsche Bahn, dass deine Züge auch mal zwei Minuten zu früh losfahren), begann es eigentlich schon auf der Rückfahrt mit dem Nachdenken. So ganz unbeleckt bin ich in Sachen Elektromobilität und Opel ja nicht, aber was wäre eigentlich, wenn ich den größten Teil der Strecke elektrisch und autonom gefahren wäre? Der Stau kurz vor dem Darmstädter Kreuz, der wäre vermutlich gar nicht erst entstanden, wenn sich autonom fahrende Autos miteinander kurzgeschlossen hätten. Im Gegenzug hätte es mir vermutlich kurz vor Karlsruhe möglicherweise auch nicht so Heidenspaß gemacht, wieder einmal das Gaspedal meines ADAM S bis zum Anschlag durchzudrücken und große Autos zu jagen.

Dass das Thema Verbrennungsmotoren in zukünftigen Formen der Mobilität nur noch am Rand vorkommen werden, dürfte klar sein. Die rund 300 Konferenzteilnehmer, von denen die allermeisten irgendwo mit Autos zu tun haben (ob als Entwickler oder als Journalist) konnten jedoch mitnehmen, dass alles noch viel weiter gedacht werden muss, als wir es selbst noch bis vor kurzem möglicherweise dachten. Aber: Es lohnt sich. Individuelle Mobilität wird nicht wegfallen, sondern wird mit autonomem Fahren und mit Robotaxis eine ganz neue Stufe erreichen.

Daher, liebe Opel-Verantwortliche: Diese Konferenz ruft eindeutig nach einer Wiederholung und war eine sehr gute Visitenkarte für den Auftakt. Zur zweiten Ausgabe brauchen wir aber mehr Stromsteckdosen. Und eigentlich hätte ich auch gern mal einen der vielen Ampera-e, die als Shuttle fuhren, kurz mal probegefahren (um danach vermutlich nur noch unter Zwangsandrohung aus dem Auto herausgeholt werden zu können). 😉

Immerhin: Am Ende hatte ich noch Zeit und Lust für ein Traumfoto und der passende Bildtitel ist mir auch gleich noch dazu eingefallen:

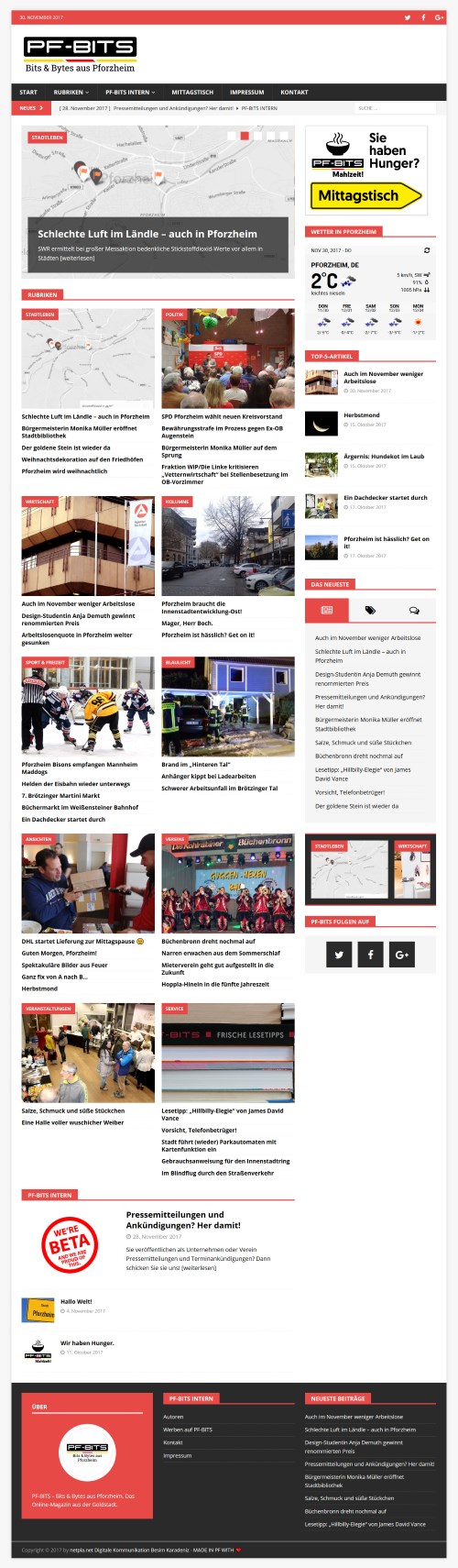

Am 4. November, pünktlich zum ersten BarCamp Pforzheim, haben wir dann den Redirection-Stöpsel gezogen und das eigentliche PF-BITS gestartet, als Online-Magazin – „Bits & Bytes aus Pforzheim“. Ein etwas sperriger Untertitel, der aber genau das beschreibt, was PF-BITS sein soll. Die Übersicht der Mittagstische ist natürlich weiterhin an Bord und auch immer noch die wichtigste Anwendung. Die Besucher bekommen jetzt aber eben mehr zu sehen, nämlich Magazinbeiträge von Björn Fix und mir. Björn ist ein ständiger Begleiter des netpla.net-Hauses, ein guter Freund und darüber hinaus auch ein recht pfiffiger Lokalberichterstatter, der das Thema Online außerordentlich gut verinnerlicht. Da gibt es leider immer noch nicht so viele Journalisten, die das können.

Am 4. November, pünktlich zum ersten BarCamp Pforzheim, haben wir dann den Redirection-Stöpsel gezogen und das eigentliche PF-BITS gestartet, als Online-Magazin – „Bits & Bytes aus Pforzheim“. Ein etwas sperriger Untertitel, der aber genau das beschreibt, was PF-BITS sein soll. Die Übersicht der Mittagstische ist natürlich weiterhin an Bord und auch immer noch die wichtigste Anwendung. Die Besucher bekommen jetzt aber eben mehr zu sehen, nämlich Magazinbeiträge von Björn Fix und mir. Björn ist ein ständiger Begleiter des netpla.net-Hauses, ein guter Freund und darüber hinaus auch ein recht pfiffiger Lokalberichterstatter, der das Thema Online außerordentlich gut verinnerlicht. Da gibt es leider immer noch nicht so viele Journalisten, die das können.